子どもの未来を育むために重要なのが「遊び」です。知育遊びは、学びの楽しさを感じながら子どもの成長をサポートします。遊びを通じて、思考力や社会性を育むことで、将来に必要な力を身につけることができます。今回は、知育遊びが子どもに与える影響と、親子でできる遊びの方法についてご紹介します。

あそびの力が子どもに与える影響

子どもにとって、遊びは単なる楽しみの時間ではありません。それは学びの始まりであり、成長の大きな一歩です。遊びを通じて、子どもたちは自分自身の世界を広げ、新しい発見をし、他の人たちとの関わり方を学んでいきます。遊びが持つ教育的な価値について、少し詳しく見てみましょう。

遊びは、子どもに「好奇心」を引き起こす素晴らしい方法です。彼らは、未知のことに興味を持ち、どんどん新しい挑戦をしていきます。例えば、積み木で遊ぶとき、形や色、重さといった異なる特徴を自然に感じ取ります。こうした遊びが、観察力や考える力を自然に育てることにつながるのです。

また、遊びの中では「失敗」を経験することもありますが、それこそが重要な学びのチャンスです。失敗を乗り越える過程で、子どもは問題解決能力を身につけます。試行錯誤を繰り返す中で、何がうまくいかないのか、どうすればうまくいくのかを学ぶことができるのです。

さらに、遊びは「協力」を学ぶ大切な場でもあります。友達と一緒におもちゃで遊ぶとき、順番を守ったり、助け合ったりすることを学びます。このように、遊びを通じて、子どもたちは社会的なルールや人との関わり方を理解し始めるのです。遊びは社会性を育む最初のステップとも言えるでしょう。

このように、遊びは学びを深めるための重要な活動です。子どもたちが遊びを通して経験することが、彼らの成長にとって欠かせない要素となります。遊びの力をしっかりと理解し、大切にしていくことが、子どもにとっての豊かな成長を支えることに繋がります。

何歳から?

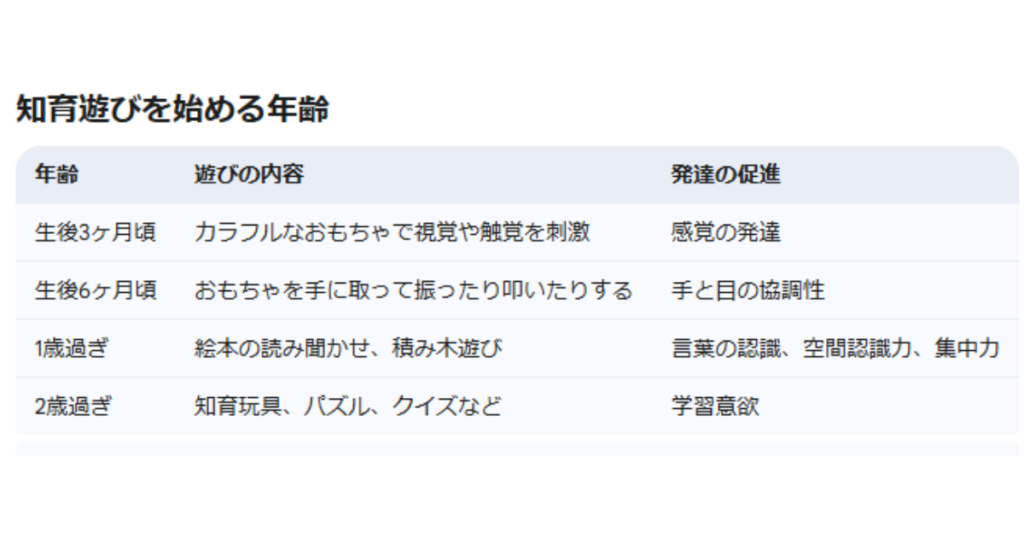

「知育遊び」は何歳から始めるべきなのか、気になる親も多いことでしょう。実は、知育遊びは赤ちゃんの頃から始めることができます。

もちろん、赤ちゃんにとって遊びの内容は大人が想像するような「学び」というよりも、感覚を刺激することが中心です。しかし、赤ちゃんにとっての遊びがその後の学びの土台になることを理解しておくことが大切です。

例えば生後3ヶ月ごろになると、赤ちゃんは音に反応したり、手を伸ばして物を触ろうとします。この時期にカラフルなおもちゃを使って、視覚や触覚を刺激する遊びをすることで、感覚の発達が促されます。

生後6ヶ月ごろになると、赤ちゃんはおもちゃを手に取って振ったり、叩いたりするようになります。こうした遊びが、手と目の協調性を育み、次の段階の発達に繋がります。

さらに、1歳を過ぎると、言葉や簡単な指示を理解するようになり、より複雑な遊びが可能になります。

例えば、絵本を読んであげることで、言葉の認識が深まりますし、積み木を積んだり崩したりすることで、空間認識力や集中力が養われます。この頃から遊びの内容が「学び」としてさらに発展していきます。

そして2歳を過ぎると、子どもは自分で考えたり、工夫したりしながら遊ぶようになります。この段階で知育玩具やパズル、簡単なクイズや質問などを取り入れると、学習意欲を引き出すことができます。

まとめると、知育遊びは赤ちゃんの頃から始めることができ、その効果は年齢とともに発展していきます。子どもが興味を持つ遊びを通して、成長をサポートしていきましょう。

知育遊びの種類

知育遊びにはさまざまな種類があります。それぞれの遊びが、子どもの発達をサポートし、成長を促進します。どんな遊びがあるのか、いくつか代表的なものを紹介します。

- 積み木遊び:積み木は子どもが手先を使って物を積み上げたり、並べたりすることで、空間認識や論理的思考を育てます。初めはただ積むだけでも、後に形や色、バランスを考えながら遊ぶようになり、発達に良い影響を与えます。

- パズル:パズルは、形の認識や論理的思考を育むための素晴らしい遊びです。子どもはピースをはめることで目と手の協調性を高め、問題解決能力を養います。難易度を少しずつ上げることで、集中力や忍耐力も育てられます。

- 絵本の読み聞かせ:絵本を通じて、子どもは言葉や物語の世界に触れ、想像力を豊かにすることができます。読み聞かせをすることで、語彙力が増え、言語能力の発達に繋がります。

- 音楽やリズム遊び:音楽やリズム遊びは、耳の感覚を育て、リズム感や集中力を養うのに役立ちます。手拍子や足踏みをしながら歌うことで、体の動きも意識し、全身を使って楽しむことができます。

- お絵描き:お絵描きは、創造力を育みます。子どもは自由に絵を描くことで、自分の思いを表現する力を身につけます。色を選ぶ楽しさや、線を引くことで手先の器用さも育ちます。

これらの遊びは、子どもが成長する過程で重要な役割を果たします。遊びを通じて学ぶことは、子どもが社会で生きていくための基礎を作り、将来に繋がる力を育んでいくのです。

親子の関わり

知育遊びを通じて、親子の関わり方はとても大切です。

親が遊びに参加することで、子どもは安心感を得るとともに、親の愛情を実感します。また、親の手本を見て、遊び方を学びます。

親子の関わりで大切なのは、「褒めること」です。子どもが何かを達成したときに褒めることで、自信を持たせることができます。

積み木を積んだときなど、達成感を与えることで、学びが進みます。褒めることで、子どもは自己肯定感を高め、次の挑戦に対しても前向きに取り組むようになります。

また、親が遊びに参加する際には、「無理強いしないこと」が重要です。遊びたいときに無理に別のことをさせないことで、子どもの学びの意欲を保つことができます。

逆に、親が一緒に楽しむ姿勢を見せると、子どもはますます遊びに積極的に参加するようになります。

親子の関わりは、単に一緒に過ごすだけでなく、子どもの感情や思考をサポートする大切な時間です。こうした絆が、子どもの成長をサポートし、さらに強い信頼関係を築いていきます。

学びの楽しさ

子どもの学びにおいて、「楽しさ」を感じることは重要です。学びは遊びの中で自然に取り入れられますが、子どもが楽しさを感じながら学ぶことで、学習の意欲を引き出します。

学びを楽しくするためには、「ゲーム感覚で取り組むこと」が効果的です。例えば、数字や文字を覚えるためのゲームや、簡単なクイズを使って遊ぶことで、学びを楽しさと結びつけることができます。

また、学びの「成功体験」を積ませることも大切です。子どもが何かを達成したときに、「できた!」という喜びを感じることで、次の学びへのモチベーションが高まります。

学びを楽しいものにするためには、「好奇心」を大切にすることもポイントです。子どもは新しいことに興味を持ちやすい時期ですから、その好奇心を刺激するような遊びや活動を提供することが大切です。

学びが楽しいものであれば、子どもは自発的に学び続けるようになります。遊びの中で学びを楽しみながら、子どもは着実に成長していきます。

未来への準備

子どもの未来を考えたとき、「今の学び」がどれほど重要かがわかります。知育遊びは、ただの遊びではなく将来のための大切な準備となります。では、どのように知育遊びが未来に繋がっていくのでしょうか。

まず知育遊びを通じて、子どもは「考える力」を養います。積み木やパズル、クイズなどの遊びは、子どもに問題解決力や論理的思考を身につけさせるために効果的です。これらは、将来の学校生活や社会生活でも大いに役立つスキルです。

また、知育遊びは「人との関わり方」を学ぶ場でもあります。

遊びの中で他の子どもと協力したり、順番を守ったりすることで、社会性が育まれます。こうした経験が、将来、職場や学校での人間関係を築く際にも役立ちます。

さらに、知育遊びを通じて、「好奇心」が育まれます。新しいことに興味を持つ姿勢は、学びに対する意欲を引き出し、生涯学び続ける力を育てます。

子どもが好奇心を持つことで、自分で学ぶ力が身につき、将来に向けて自立した学びができるようになります。

未来に向けた準備として、知育遊びは非常に重要です。遊びを通じて学ぶことは、子どもが成長していく中で必要な力を育て、将来の社会で活躍するための基盤を作ることに繋がります。

今の遊びが、子どもの明るい未来を支える力となるのです。

まとめ

知育遊びは、子どもの成長にとても重要な役割を果たします。遊びを通じて、子どもは好奇心や問題解決能力、社会性を自然に学んでいきます。

親との関わりを大切にしながら、学びの楽しさを感じることで、子どもは成長し続けます。

これからも、遊びを大切にして、子どもの成長を見守り、支えていきましょう。

コメント