近年、経済成長が著しいドバイ。豪華なリゾートや高層ビルが立ち並び、きらびやかなイメージがあります。一方、日本は成熟した経済大国であり、安定した社会が特徴です。しかし、平均年収には大きな違いがあると言われています。本記事では、2024年時点でのドバイと日本の平均年収の違いについて、具体的な金額を交えながら、様々な角度から比較し、その実態を解き明かします。

1. ドバイの平均年収の実態

ドバイの平均年収は、様々な情報源で異なる数値が出ていますが、一般的には日本の平均年収よりも高いと言われています。特に、金融、不動産、ITなどの分野では、高額な年収を得られるチャンスがあります。

具体的な金額としては、ドバイ全体の平均年収は1000万円を超え、日本の約2倍と言われています。ただし、これはUAE国籍を持つ高所得者層が平均値を押し上げている側面もあります。

外国人労働者の平均年収は職種や経験によって大きく異なり、約750万円程度と言われています。それでも、日本の平均年収を大きく上回る水準です。

2. 日本の平均年収の実態

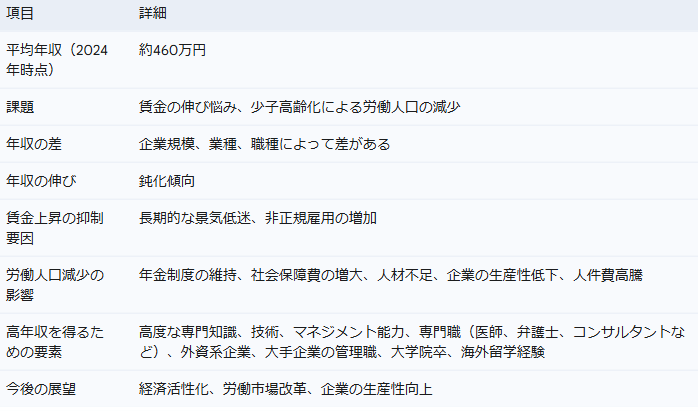

日本の平均年収は、OECD諸国の中でも平均的な水準に位置し、2024年時点では約460万円です。しかし、近年、賃金の伸び悩みや少子高齢化による労働人口の減少が課題となっています。

企業規模や業種、職種によって年収に差があることは依然としてありますが、全体的に見ると年収の伸びは鈍化傾向にあります。

日本の平均年収は、高度経済成長期のような大幅な上昇は見られず、安定成長期に入ってからは緩やかな伸びにとどまっています。バブル崩壊後の長期的な景気低迷や、非正規雇用の増加などが、賃金上昇を抑制する要因となっています。

また、少子高齢化による労働人口の減少は、将来的な年金制度の維持や社会保障費の増大に影響を与えるだけでなく、労働市場における人材不足を引き起こし、企業の生産性低下や人件費高騰につながる可能性も指摘されています。

このような状況下で、日本で高年収を得るためには、高度な専門知識や技術、マネジメント能力などが求められます。医師、弁護士、コンサルタントなどの専門職や、外資系企業、大手企業の管理職などが高年収を得やすい職種として挙げられます。

また、大学院卒や海外留学経験も有利に働くことがあります。

日本経済の活性化や労働市場の改革、企業の生産性向上などが、今後の日本の平均年収上昇につながる鍵となるでしょう。

3. 平均年収の違いを生む要因

ドバイと日本の平均年収の違いは、様々な要因によって生まれます。

経済構造の違い

ドバイは、石油依存から脱却し、金融、観光、物流などの分野に力を入れています。これらの分野は世界的に高収益であり、従業員の給与水準も高い傾向があります。

一方、日本は製造業や技術開発に強みを持っていますが、これらの分野はグローバル競争が激しく、賃金上昇が抑制される傾向があります。

税制の違い

ドバイは所得税が低く、手取り額が多くなる傾向があります。一方、日本は所得税や住民税が高く、手取り額が少なくなります。

例えば、年収1000万円の場合、ドバイではほとんど税金がかかりませんが、日本では約200万円の税金がかかります。

労働市場の違い

ドバイは外国人労働者が多く、競争が激しいですが、高年収を得られるチャンスも多いです。特に、金融、IT、不動産などの分野では、専門スキルや経験を持つ人材が高く評価され高額な給与が支払われます。

一方、日本は労働人口が減少しており、人材不足が深刻化しています。そのため、企業は人材確保のために賃上げを行う必要がありますが、そのペースは緩やかです。

これらの要因に加えて、物価や生活費の違いも平均年収の違いに影響を与えます。ドバイは物価が高く、生活費が高い傾向があります。

一方、日本は地域によって生活費が異なりますが、一般的にはドバイよりも生活費が低いと言われています。

このように、ドバイと日本の平均年収の違いは、経済構造、税制、労働市場、物価など、様々な要因によって生まれます。

4. ドバイで高年収を得るには?

ドバイで高年収を得るには、高度な専門スキル、豊富な実務経験、そして高い語学力が不可欠です。

高度な専門スキルと実務経験

金融、IT、不動産分野は競争が激しいですが、同時に高年収を得られる可能性も高い分野です。これらの分野では、専門知識や技術を持つ人材が常に求められており、経験豊富なプロフェッショナルは特に優遇されます。

海外経験と異文化理解力

また、海外経験や異文化理解力もドバイで成功するためには重要な要素です。ドバイは多国籍な人々が暮らす国際都市であり、様々な文化や価値観を持つ人々と協力しながら仕事を進める必要があります。

そのため、異文化理解力やコミュニケーション能力が高い人材は、ドバイのビジネスシーンで活躍できるチャンスが広がります。

戦略的なキャリアプランニング

さらに、ドバイで高年収を得るためには、適切な情報収集と戦略的なキャリアプランニングが重要です。求人情報を積極的に収集し、自身のスキルや経験に合った企業や職種を選ぶことが大切です。

また、ドバイの労働市場やビジネス慣習について事前に調査し、面接対策や交渉術を磨いておくことも有利に働きます。

成功への道

ドバイで高年収を目指すには、これらの要素を総合的に考慮し、周到な準備と努力が必要です。しかし適切なスキルと経験、そして国際的な視野を持つ人材であれば、ドバイで高年収を実現できる可能性は十分にあります。

5. 日本で高年収を得るには?

日本で高年収を得るためには、高度な専門知識や技術、卓越したマネジメント能力が求められます。

高度な専門知識とスキル

具体的には、医師、弁護士、コンサルタントなどの専門職、あるいは外資系企業や大手企業の管理職などが高年収を得やすい職種として挙げられます。

これらの職種に共通するのは、高度な専門知識やスキルが求められる点です。

- 医師: 医学に関する深い知識や外科手術の技術

- 弁護士: 法律に関する専門知識や訴訟戦略の立案能力

- コンサルタント: 経営戦略や問題解決能力

マネジメント能力の重要性

また、外資系企業や大手企業の管理職は、組織を率いて目標達成に導くための卓越したマネジメント能力が不可欠です。戦略立案、組織運営、人材育成など、多岐にわたる能力が求められます。

大学院卒や海外留学の有利性

さらに、大学院卒や海外留学経験も、高年収を得る上で有利に働くことがあります。

- 大学院: より高度な専門知識や研究能力を習得

- 海外留学: 国際的な視野や語学力を養う

努力・才能・運の影響

しかし、高年収を得るためには、これらの要素だけでなく、個人の努力や才能、そして運も大きく影響します。

高度な専門知識やスキルを身につけるためには、長年の努力が必要ですし、マネジメント能力を発揮するためには、経験や実績が求められます。

変化に対応する柔軟性

また、どのような職種であっても、常に自己研鑽を怠らず、変化に対応していく柔軟性も重要です。技術革新やグローバル化が進む現代において、新しい知識やスキルを習得し続けることが高年収を維持するためには不可欠です。

高年収の実現可能性

日本で高年収を目指すことは決して容易ではありませんが、高度な専門知識や技術、卓越したマネジメント能力、そして不断の努力があれば、十分に達成可能です。

6. ドバイと日本の生活費の違い

ドバイと日本では平均年収に差がありますが、生活費も大きく異なるため、両方を考慮する必要があります。

ドバイは、家賃、食費、交通費など、多くの項目で物価が高く、生活費が高い傾向にあります。特に、住居費は高額で、高級住宅街の家賃は日本の主要都市と比較して数倍になることもあります。

また、輸入品が多いことも物価高の一因です。一方、日本は地域によって生活費が異なりますが、一般的にはドバイよりも生活費が低いと言われています。

特に地方都市では、家賃や食費が比較的安く、生活しやすい環境です。

ただし、東京などの大都市は物価が高く、生活費もそれなりにかかります。

ドバイと日本の生活費の比較

ドバイと日本の生活費を比較する際には、以下の点に注意する必要があります。

- 住居費: ドバイは住居費が非常に高いですが、日本は地域によって大きく異なります。

- 食費: ドバイは輸入品が多いため食費が高いですが、日本は自給率が高く、比較的安価な食材も手に入ります。

- 交通費: ドバイは公共交通機関が発達していますが、日本は鉄道網が発達しており、地域によっては交通費が高くなることがあります。

- 税金: ドバイは所得税が低く、日本は所得税や住民税が高いです。

- 医療費: ドバイは医療費が高いですが、日本は国民健康保険制度があり、医療費負担が軽減されます。

生活費と実際の手取り収入

これらの要素を総合的に考慮すると、ドバイでの生活費は日本よりもかなり高くなる可能性があります。

そのため、ドバイで高年収を得ても、生活費が高ければ、実際に使える金額は日本と変わらない、あるいは少なくなることもあります。

ライフスタイルに合った選択を

ドバイと日本、どちらで生活するかを検討する際には、平均年収だけでなく、生活費も十分に考慮し、自身のライフスタイルや価値観に合った選択をすることが重要です。

まとめ

ドバイと日本の平均年収には大きな違いがありますが、それぞれの国で高年収を得るためには、専門スキルや経験、高い能力が求められます。

また、生活費の違いも考慮し、総合的に判断する必要があります。どちらの国で働くにしても、自身のキャリアプランやライフスタイルに合った選択をすることが重要です。

コメント